2025年12月02日

| 開館時間 |

4月1日 - 10月31日 午前8時45分から午後5時まで (入場は午後4時30分締切) |

|---|---|

|

11月1日 - 翌年3月31日 午前8時45分から午後4時30分まで (入場は午後4時締切) |

年末年始に休館とするほか、荒天時や施設管理の都合により臨時閉館する場合があります。

ご見学時間の目安は約30分です。

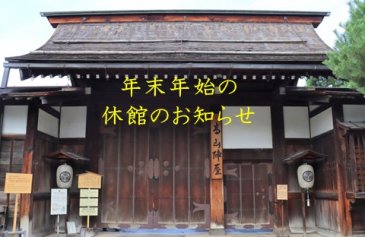

元禄5年[1692]、飛騨を支配していた金森氏が江戸幕府の命令で出羽国[現在の山形県と秋田県の一部]の上山に国替となりました。

同年、江戸幕府は飛騨を直轄領として役所を設置し、幕府から派遣された代官[12代からは郡代]が飛騨支配のための執務を行いました。

幕末には全国に60数ヶ所あったといわれている代官・郡代所の中で、当時の主要建物が残っているのは、この高山陣屋のみです。

国替とは・・・幕府が大名の領地を移し替えること

高山陣屋は、幕府の直轄領だった時期の飛騨統治の拠点でした。

慶応4年[1868]に至るまでの176年間、江戸幕府は25代の代官・郡代を派遣して飛騨の国を支配。明治維新以後も県の事務所として利用され、昭和44年[1969]に県事務所が移転するまで277年もの間、この地を見守り続けてきました。

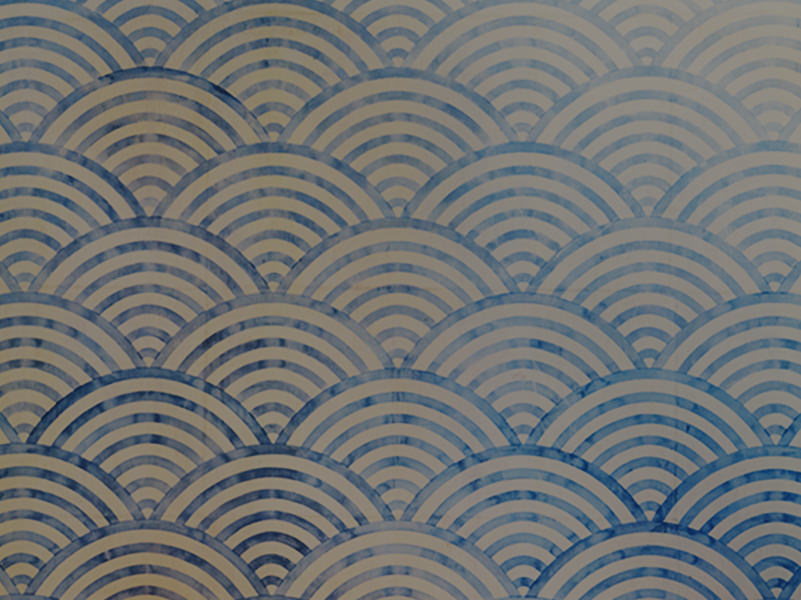

玄関の大床[大きな床の間]に描かれ、海の波を模した縁起物の意匠[デザイン]。無限に広がる波の模様には、未来永劫続く繁栄と平和への願いが込められているとも言われています。

詳しく見る

部屋の長押[なげし]などに打ちつけた釘の頭を隠すための装飾。子どもをたくさん産む縁起のよい意匠[デザイン]とも、火事から守ってくれる魔除けの力があるとも言われています。

長押[なげし]とは・・・日本建築によく見られる部材。柱面に水平に打ち付けて、柱を連結する材のこと。

江戸から派遣された代官・郡代とその家族が居住した役宅内にあります。現在の居間にあたり、代官・郡代の日常生活に使われた部屋で、奥には茶室も設けられています。

詳しく見る

年始をはじめとした重要な年中行事などで使用された書院造りの部屋。49畳敷の3部屋続きで高山陣屋内で最大の広さを誇ります。縁側を通して季節ごとに変わる庭の景色を一望できます。

罪人の取り調べや判決を言い渡した場所。裁判における法廷の役割を果たした部屋とされています。

詳しく見る

近隣の村々から納められた年貢米を収納する米蔵。幕府直轄地となった直後の元禄8年[1695]に高山城三之丸より移築されました。創建は三之丸が築造された慶長年間[1600年頃]と考えられ、現存する江戸時代の米蔵[土蔵]として全国でも最古・最大級を誇ります。

詳しく見る

日本遺産とは、文化庁が認定するもので、日本各地の文化財をその地域の歴史や特色を踏まえた

「物語=ストーリー」で結びつけ、地域全体の魅力をアップして活性化を図る制度です。